秋季天高气爽,但不少人却开始出现口干舌燥、皮肤干痒、咳嗽不止等不适症状,这就是中医所说的"秋燥"现象。

秋燥并非一概而论,中医将其分为"温燥"和"凉燥"两种,养生方法也各有侧重哦。舒城县人民医院中医科带您一起了解一下秋燥吧?

认识秋燥:不只是缺水那么简单

中医认为,秋季燥气当令,燥邪易从口鼻而入,最易伤肺。肺主皮毛,开窍于鼻,与大肠相表里,故秋燥来袭时,常表现为皮肤干燥、口干咽燥、鼻干出血、干咳无痰、大便干结等症状。

温燥vs凉燥

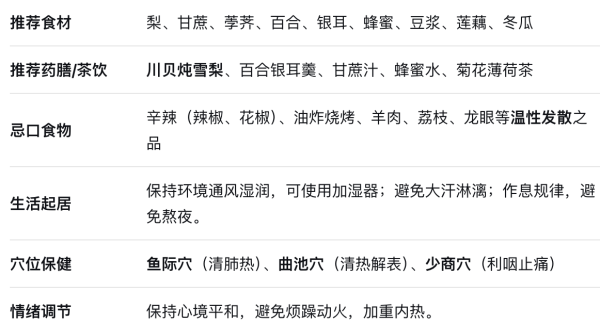

温燥(初秋多见)

形成原因:夏末秋初,余热未消,燥与温热结合

主要症状:发热微恶风寒,干咳无痰或痰少而黏,咽喉肿痛,口干欲饮,鼻干出血,舌红苔薄黄

特点:有"热"的表现,如发热、咽痛、舌红

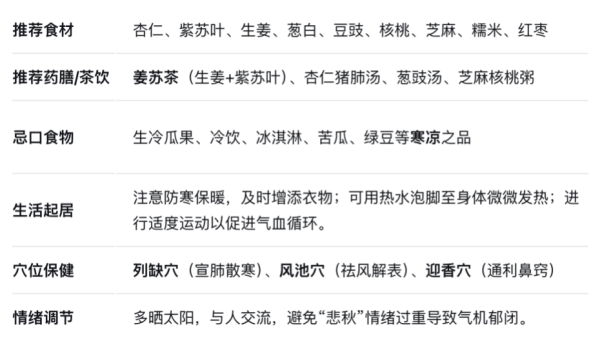

凉燥(深秋多见)

形成原因:秋末冬初,气温骤降,燥与寒邪结合

主要症状:恶寒微发热,无汗,干咳少痰,咽干唇燥,头痛鼻塞,舌淡苔白

特点:有"寒"的表现,如恶寒、无汗、头痛

对症养生:温燥凉燥各不同

温燥

凉燥

通用防燥小妙招

1. 充足水分:少量多次饮用温水,避免一次性大量饮水

2. 起居有常:早睡早起,顺应自然收敛之气

3. 情绪平稳:保持心态平和,避免悲秋情绪

4. 适当运动:选择太极拳、散步等温和运动

5. 皮肤护理:秋季沐浴不宜过频,水温不宜过高,浴后及时涂抹润肤露

秋燥虽常见,但通过辨证施养,区分温燥与凉燥,采取针对性措施,就能舒适度过金秋时节。

图文 | 钟炜鑫

编辑 | 王艳萍

初审 | 钟炜鑫

复审 | 方春生

终审 | 王宗胜

扫一扫在手机打开当前页